Biographie

par Jacques Mény

Les années de jeunesse

Au début du mois d’août 1831, un Piémontais de trente-six ans entre en France, probablement par le col de Montgenèvre, et va s’engager dans la Légion étrangère à Grenoble. Après trois années de service en Algérie, sa trace se perd jusqu’en 1843, où on le retrouve chef de chantier, travaillant à la construction d’une voie ferrée dans le sud-est de la France. Il poursuit sa « carrière » dans les chemins de fer, comme concierge et intendant d’une infirmerie à Saint-Chamas sur les bords de l’étang de Berre. C’est là qu’il rencontre une Piémontaise d’une quinzaine d’années plus jeune que lui, Angela-Maria Astegiano, née en 1811 à Montezemolo dans le sud du Piémont. Ils auront quatre enfants, dont Jean-Antoine, le père de Jean Giono, né en 1845 et qui ne sera naturalisé français qu’en février 1890. Installé à Manosque où il exerce le métier de cordonnier, Jean-Antoine épouse, en 1892, Pauline Pourcin. Le 30 mars 1895, naît leur fils unique : Jean Fernand Giono. Jean grandit entre des parents qui « font une grande consommation de tendresse », mère possessive et père qui a l’âge d’être son grand-père. Il fera rayonner dans son œuvre la figure de ce père libre-penseur, quarante-huitard, lecteur de Bakounine et Proudhon, admirateur de Voltaire, Raspail et surtout Victor Hugo, dont la mort l’a bouleversé.

Au début du mois d’août 1831, un Piémontais de trente-six ans entre en France, probablement par le col de Montgenèvre, et va s’engager dans la Légion étrangère à Grenoble. Après trois années de service en Algérie, sa trace se perd jusqu’en 1843, où on le retrouve chef de chantier, travaillant à la construction d’une voie ferrée dans le sud-est de la France. Il poursuit sa « carrière » dans les chemins de fer, comme concierge et intendant d’une infirmerie à Saint-Chamas sur les bords de l’étang de Berre. C’est là qu’il rencontre une Piémontaise d’une quinzaine d’années plus jeune que lui, Angela-Maria Astegiano, née en 1811 à Montezemolo dans le sud du Piémont. Ils auront quatre enfants, dont Jean-Antoine, le père de Jean Giono, né en 1845 et qui ne sera naturalisé français qu’en février 1890. Installé à Manosque où il exerce le métier de cordonnier, Jean-Antoine épouse, en 1892, Pauline Pourcin. Le 30 mars 1895, naît leur fils unique : Jean Fernand Giono. Jean grandit entre des parents qui « font une grande consommation de tendresse », mère possessive et père qui a l’âge d’être son grand-père. Il fera rayonner dans son œuvre la figure de ce père libre-penseur, quarante-huitard, lecteur de Bakounine et Proudhon, admirateur de Voltaire, Raspail et surtout Victor Hugo, dont la mort l’a bouleversé.

Solitaire et porté à une certaine mélancolie, le jeune garçon trouve des « chemins de fuite » dans la lecture. Giono a jalonné les multiples récits de son enfance de noms d’auteurs et de titres d’œuvres : Lamartine, Jocelyn ; Victor Hugo, L’Homme qui rit ; Voltaire, les Contes ; Malherbe ; l’Iliade et l’Odyssée ; Hésiode ; « un petit Virgile en deux volumes et une bible toute noire », sans oublier le fameux Manuel de santé à l’intention des milieux populaires de Raspail, indispensable aux soins pratiqués par le père cordonnier-guérisseur, qui raconte aussi à son fils Les Misérables. Enfin, dans la galerie, une sorte de grenier ouvert qui couronne sa maison d’enfance, Giono raconte avoir trouvé une malle contenant « plusieurs centaines de livraisons des Veillées des chaumières », d’où serait parti son « grand détour » par la lecture et son goût du romanesque.

Catholique fervente, Pauline Giono fait suivre à son fils l’enseignement des Sœurs de la Présentation entre 1900 et 1902, puis Jean entre au collège de Manosque. D’année en année, il conquiert les premières places du classement en « composition française », découvrant à l’âge de quinze ans Virgile, Cervantès et l’Arioste. Bien que les cours de catéchisme lui inspirent « une sorte de répulsion corporelle et physique » et malgré le désaveu du père, il fait sa communion solennelle en 1905, dernier acte de pratique religieuse qu’on lui connaisse.

En 1911, un accident cardiaque de son père ouvre les yeux de l’adolescent sur la précarité de la situation matérielle de ses parents, qu’il décide d’aider en quittant le collège pour gagner sa vie. Le 18 octobre, il est engagé comme groom à l’agence locale du Comptoir national d’escompte de Paris. L’été précédent, il a passé quelques semaines de vacances chez une sœur de son père à Vallorbe. De ce séjour date « Vallorbe », son premier texte manuscrit conservé, bientôt suivi de poèmes, dont plusieurs sont publiés, dès 1912, dans un hebdomadaire local : La Dépêche des Alpes. Ses moyens financiers sont limités et Giono ne peut s’offrir les livres d’auteurs contemporains. Il se tourne vers une collection littéraire à prix modeste, les Classiques Garnier. Homère, Aristophane, Eschyle, Sophocle, Platon, Théocrite, Virgile, César, Cervantès, Shakespeare et Les Mille et Une Nuits constituent sa bibliothèque d’adolescent. Les rares programmes culturels locaux ne suffisent guère à combler sa curiosité et ses désirs en matière d’art. En 1913, avec son ami le plus cher, Louis David, et quelques anciens camarades de collège, il fonde l’éphémère Artistic Club, « une société artistique pour la musique, la littérature et le dessin ».

En 1911, un accident cardiaque de son père ouvre les yeux de l’adolescent sur la précarité de la situation matérielle de ses parents, qu’il décide d’aider en quittant le collège pour gagner sa vie. Le 18 octobre, il est engagé comme groom à l’agence locale du Comptoir national d’escompte de Paris. L’été précédent, il a passé quelques semaines de vacances chez une sœur de son père à Vallorbe. De ce séjour date « Vallorbe », son premier texte manuscrit conservé, bientôt suivi de poèmes, dont plusieurs sont publiés, dès 1912, dans un hebdomadaire local : La Dépêche des Alpes. Ses moyens financiers sont limités et Giono ne peut s’offrir les livres d’auteurs contemporains. Il se tourne vers une collection littéraire à prix modeste, les Classiques Garnier. Homère, Aristophane, Eschyle, Sophocle, Platon, Théocrite, Virgile, César, Cervantès, Shakespeare et Les Mille et Une Nuits constituent sa bibliothèque d’adolescent. Les rares programmes culturels locaux ne suffisent guère à combler sa curiosité et ses désirs en matière d’art. En 1913, avec son ami le plus cher, Louis David, et quelques anciens camarades de collège, il fonde l’éphémère Artistic Club, « une société artistique pour la musique, la littérature et le dessin ».

La guerre de 1914-1918 met fin à une jeunesse pauvre mais heureuse. Ajourné pour faiblesse physique en août 1914, Giono est recruté en janvier 1915, mais il ne sera envoyé au front qu’en juin 1916 après avoir suivi une formation de téléphoniste et radio dans le Sud-Est de la France. Il fera toute la guerre dans les transmissions, sans jamais éprouver le moindre élan patriotique. Il entre dans l’horreur des combats en août 1916 à Verdun, où son régiment est « décimé » au cours d’une offensive qui échoue à reprendre aux Allemands le fort de Vaux. De Belfort à Dunkerque, en passant par la Champagne, l’Aisne, la Somme, la Lorraine, Giono se déplace sur la ligne de front et se trouve engagé dans plusieurs opérations meurtrières après celle de Verdun en 1916 : au Chemin des Dames en juin et octobre 1917 ; dans les monts des Flandres en mai et juin 1918 ; dans la région de Reims en juillet 1918. Le 11 novembre, jour de l’Armistice, il se trouve en permission à Manosque, mais ne sera démobilisé qu’en septembre 1919. Sorti indemne des combats, il porte à jamais la marque de ce qu’il a vu et vécu pendant trente mois. Son père meurt en avril 1920 et, en juin de la même année, il épouse Élise Maurin, rencontrée peu de temps avant la guerre.

Naissance de l’écrivain

Dans les années vingt, Giono compose des poèmes en prose d’inspiration antiquisante et orientalisante, des fragments autobiographiques et se lance dans un roman médiéval, Angélique, laissé inachevé. Dès 1920, il tient une chronique littéraire dans l’hebdomadaire socialiste Le Travailleur des Alpes, écrivant aussi bien sur Anatole France que sur Élémir Bourges. En 1921 et 1922, le pharmacien-poète marseillais Léon Franc accueille dans sa revue La Criée une quinzaine de ses poèmes en prose. Un des collaborateurs de la revue, le peintre et poète Lucien Jacques, lui écrit. C’est le début d’une amitié qui va jouer un rôle majeur dans la construction de l’écrivain.

Dans les années vingt, Giono compose des poèmes en prose d’inspiration antiquisante et orientalisante, des fragments autobiographiques et se lance dans un roman médiéval, Angélique, laissé inachevé. Dès 1920, il tient une chronique littéraire dans l’hebdomadaire socialiste Le Travailleur des Alpes, écrivant aussi bien sur Anatole France que sur Élémir Bourges. En 1921 et 1922, le pharmacien-poète marseillais Léon Franc accueille dans sa revue La Criée une quinzaine de ses poèmes en prose. Un des collaborateurs de la revue, le peintre et poète Lucien Jacques, lui écrit. C’est le début d’une amitié qui va jouer un rôle majeur dans la construction de l’écrivain.

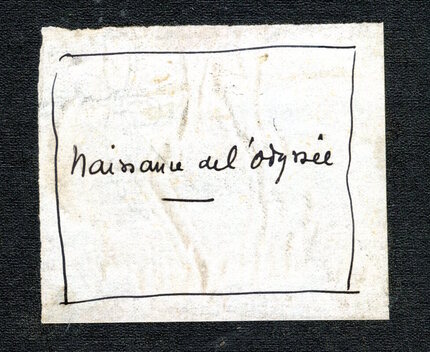

Lucien Jacques élargit le champ de la culture littéraire de Giono, lui fait découvrir de nouveaux auteurs, dont Walt Whitman. Lucien, qui a sa propre revue, Les Cahiers de l’Artisan, propose à Giono d’éditer un recueil de ses textes poétiques. Au printemps 1923, Giono compose ...accompagnés de la flûte, seize poèmes qui sont « des accompagnements de flûte aux divines phrases » de Virgile et de Platon placées en épigraphe de chacun d’eux. Lucien Jacques publie en 1924 ce premier ouvrage de Giono, qui écrira à son propos dans son Journal, le 13 août 1937 : « C’est presque le résumé de tous mes livres. Il y a déjà là tout ce que j’ai essayé de penser plus profondément depuis et je pourrais écrire encore le dernier poème, il serait toujours vrai. » Jusqu’au début de 1925, où il met en chantier son roman Naissance de l’Odyssée, sa production s’intensifie avec une cinquantaine de poèmes, contes et nouvelles, qui attendront plusieurs années avant d’être publiés.

Dans Naissance de l’Odyssée, Giono imagine que l’épopée homérique des aventures d’Ulysse au retour de la guerre de Troie n’est qu’un énorme mensonge, inventé par « un méridional imaginatif, hâbleur, peureux » pour justifier toutes les années passées à errer d’île en île et de femme en femme avant de rentrer à Ithaque et de retrouver Pénélope. Dans ce roman fondateur, Giono fait l’apologie de la parole créatrice qui substitue un monde inventé au « visage triste de la réalité aux longues dents ». Deux ans de travail sont nécessaires pour terminer le manuscrit, que Lucien Jacques envoie chez Grasset, où son ami Henry Poulaille est responsable du service de presse.

Dans Naissance de l’Odyssée, Giono imagine que l’épopée homérique des aventures d’Ulysse au retour de la guerre de Troie n’est qu’un énorme mensonge, inventé par « un méridional imaginatif, hâbleur, peureux » pour justifier toutes les années passées à errer d’île en île et de femme en femme avant de rentrer à Ithaque et de retrouver Pénélope. Dans ce roman fondateur, Giono fait l’apologie de la parole créatrice qui substitue un monde inventé au « visage triste de la réalité aux longues dents ». Deux ans de travail sont nécessaires pour terminer le manuscrit, que Lucien Jacques envoie chez Grasset, où son ami Henry Poulaille est responsable du service de presse.

Premiers succès

En janvier 1928, Giono change d’employeur pour devenir sous-directeur de l’agence manosquine du Crédit du Sud-Est. En juillet, il se lance dans la rédaction d’un nouveau récit, entre poème et roman, Colline. Les lecteurs de la maison Grasset jugent que Naissance de l’Odyssée « sent un peu trop le jeu littéraire » pour être assuré d’un succès éditorial immédiat. Mais ils ont l’intuition d’être en présence d’un véritable écrivain et demandent à lire le manuscrit d’un autre ouvrage. En janvier 1928, Giono leur envoie une partie du texte de Colline qu’il est en train d’achever. En mai, il reçoit un contrat pour Colline et deux autres romans à venir. Le manuscrit de Colline passe entre les mains de Jean Paulhan qui en propose une prépublication partielle dans la revue Commerce. En juin, sur la recommandation de Paulhan, Gaston Gallimard écrit à Giono pour lui dire qu’il serait heureux de devenir son éditeur, quand son contrat avec Grasset sera arrivé à terme. En août, La NRF publie la nouvelle « Champs ». André Gide découvre Colline dans Commerce et s’enthousiasme pour ce texte qu’il lit à ses amis.

En janvier 1928, Giono change d’employeur pour devenir sous-directeur de l’agence manosquine du Crédit du Sud-Est. En juillet, il se lance dans la rédaction d’un nouveau récit, entre poème et roman, Colline. Les lecteurs de la maison Grasset jugent que Naissance de l’Odyssée « sent un peu trop le jeu littéraire » pour être assuré d’un succès éditorial immédiat. Mais ils ont l’intuition d’être en présence d’un véritable écrivain et demandent à lire le manuscrit d’un autre ouvrage. En janvier 1928, Giono leur envoie une partie du texte de Colline qu’il est en train d’achever. En mai, il reçoit un contrat pour Colline et deux autres romans à venir. Le manuscrit de Colline passe entre les mains de Jean Paulhan qui en propose une prépublication partielle dans la revue Commerce. En juin, sur la recommandation de Paulhan, Gaston Gallimard écrit à Giono pour lui dire qu’il serait heureux de devenir son éditeur, quand son contrat avec Grasset sera arrivé à terme. En août, La NRF publie la nouvelle « Champs ». André Gide découvre Colline dans Commerce et s’enthousiasme pour ce texte qu’il lit à ses amis.

En moins de trois ans, tout en continuant à travailler à la banque, Giono enchaîne l’écriture de Colline, Un de Baumugnes et Regain. En février 1929, Giono et son épouse passent une semaine à Paris à l’occasion du lancement de Colline. Le jeune romancier rencontre ses éditeurs Daniel Halévy et Louis Brun, directeur de Grasset, mais aussi de nombreux confrères, dont plusieurs vont devenir des amis fidèles : Jean Guéhenno, Pierre Mac Orlan, Jean Paulhan, Ilya Ehrenbourg, Henry Poulaille, Daniel Halévy, Adrienne Monnier, Léon-Paul Fargue et surtout André Gide. Le succès de Colline est fulgurant. En mai 1929, le roman est couronné à New York par le prix Brentano et sa traduction américaine paraît en fin d’année, tandis qu’en France, Un de Baumugnes réédite le succès de Colline.

1929 marque donc un tournant majeur dans la vie de Giono. Plusieurs directeurs de journaux et de revues, dont Henri Pourrat, René Char et toujours Jean Paulhan pour La NRF, lui demandent des textes. Ses revenus augmentent considérablement. En cours d’année, la banque qui l’emploie décide de fermer son agence manosquine. S’il veut conserver son poste, il doit déménager avec toute sa famille. Après une brève période d’hésitation, où il cherche un autre emploi de bureau à Manosque, Giono prend la décision de vivre de sa plume. En novembre 1929, il démissionne de son poste et, en mars 1930, il achète un bastidon au pied de la colline du Mont d’Or qui domine Manosque, la maison du Paraïs, où il va passer le reste de sa vie et composer toute son œuvre.

1929 marque donc un tournant majeur dans la vie de Giono. Plusieurs directeurs de journaux et de revues, dont Henri Pourrat, René Char et toujours Jean Paulhan pour La NRF, lui demandent des textes. Ses revenus augmentent considérablement. En cours d’année, la banque qui l’emploie décide de fermer son agence manosquine. S’il veut conserver son poste, il doit déménager avec toute sa famille. Après une brève période d’hésitation, où il cherche un autre emploi de bureau à Manosque, Giono prend la décision de vivre de sa plume. En novembre 1929, il démissionne de son poste et, en mars 1930, il achète un bastidon au pied de la colline du Mont d’Or qui domine Manosque, la maison du Paraïs, où il va passer le reste de sa vie et composer toute son œuvre.

Vivre de sa plume

En 1930, Giono écrit Présentation de Pan, Poème de l’olive, Manosque-des-Plateaux et Le Serpent d’étoiles. Il donne à L’Intransigeant des articles, dont plusieurs seront recueillis en 1932 dans Solitude la pitié. En novembre, il se rend à Paris pour la parution de Regain qui recevra le prix Northcliffe en 1931 et reste l’un de ses romans les plus vendus. Au cours de son séjour parisien, il retrouve la journaliste et romancière Simone Téry, rencontrée quelques mois plus tôt à Saint-Julien-en-Beauchêne, le village des Hautes-Alpes où il passe ses vacances d’été depuis 1928. C’est le début d’une liaison orageuse et passionnée qui va durer trois ans. Giono, qui a donné à Grasset les trois romans qu’il lui devait, renouvelle son contrat avec son premier éditeur par amitié pour Louis Brun, alors qu’il ne se sent guère d’affinités avec Bernard Grasset lui-même. Depuis ses débuts Gide et Paulhan le pressent de rejoindre La NRF, avec laquelle il a négocié un contrat en secret dès l’été 1928. Quinze jours après avoir signé un nouveau contrat avec Grasset, il en signe un autre quasiment identique avec Gallimard.

En 1930, Giono écrit Présentation de Pan, Poème de l’olive, Manosque-des-Plateaux et Le Serpent d’étoiles. Il donne à L’Intransigeant des articles, dont plusieurs seront recueillis en 1932 dans Solitude la pitié. En novembre, il se rend à Paris pour la parution de Regain qui recevra le prix Northcliffe en 1931 et reste l’un de ses romans les plus vendus. Au cours de son séjour parisien, il retrouve la journaliste et romancière Simone Téry, rencontrée quelques mois plus tôt à Saint-Julien-en-Beauchêne, le village des Hautes-Alpes où il passe ses vacances d’été depuis 1928. C’est le début d’une liaison orageuse et passionnée qui va durer trois ans. Giono, qui a donné à Grasset les trois romans qu’il lui devait, renouvelle son contrat avec son premier éditeur par amitié pour Louis Brun, alors qu’il ne se sent guère d’affinités avec Bernard Grasset lui-même. Depuis ses débuts Gide et Paulhan le pressent de rejoindre La NRF, avec laquelle il a négocié un contrat en secret dès l’été 1928. Quinze jours après avoir signé un nouveau contrat avec Grasset, il en signe un autre quasiment identique avec Gallimard.

Regain clôt une première série de trois romans placés sous le signe de Pan, le dieu symbole des grandes forces cosmiques. Entièrement située en Haute-Provence, la « Trilogie de Pan » fait vite, trop vite, classer Giono comme écrivain régionaliste. Il aura beaucoup de difficultés à lever le malentendu de son image de « chantre de la Provence ». Le Grand Troupeau, commencé fin 1929, inaugure une nouvelle série : « Apocalypse ». Giono aura attendu dix années après son retour du front pour se lancer dans son « livre de guerre ». Il le construit sur l’alternance de chapitres qui, d’un côté, montrent les hommes au front ; de l’autre, les femmes, les vieillards et les enfants à l’arrière en Haute-Provence. Particulièrement difficile, la rédaction du Grand Troupeau lui demande un an et demi de travail. Au printemps 1931, la publication du Grand Troupeau va ouvrir les yeux de ses éditeurs sur le double jeu de Giono. Conscients de tenir en Giono un grand écrivain, Grasset et Gallimard s’entendent pour lui proposer de partager sa production littéraire des cinq années suivantes entre leurs maisons respectives.

À la même époque, Giono traverse une grave « crise morale » à laquelle sa relation tourmentée avec Simone Téry n’est pas étrangère. Déchiré entre sa famille et sa maîtresse, il partage sa vie entre Manosque et Paris, s’éloigne de ses amis, perd le contact avec le réel. Mais ces années douloureuses n’en sont pas moins actives. En février 1931, il est invité à donner une conférence à Berlin, où il passe deux semaines avec Téry et fait la connaissance de Giraudoux. En 1931-1932, il écrit deux pièces de théâtre, Le Bout de la route et Lanceurs de graines. La seconde est jouée à Paris en novembre 1932 dans une mise en scène de Michel Saint-Denis. Son ami peintre Jacques Thévenet le met en relation avec d’autres artistes, dont le compositeur Arthur Honegger. Sur la suggestion d’un autre musicien, Maurice Jaubert, Giono écrit son premier scénario de cinéma, Le Signe du soleil. En novembre 1932, il signe avec Marcel Pagnol un contrat pour l’adaptation à l’écran de ses premiers livres. Enfin, c’est au cours de cette période qu’il écrit deux œuvres majeures : Jean le Bleu et Le Chant du monde.

À la même époque, Giono traverse une grave « crise morale » à laquelle sa relation tourmentée avec Simone Téry n’est pas étrangère. Déchiré entre sa famille et sa maîtresse, il partage sa vie entre Manosque et Paris, s’éloigne de ses amis, perd le contact avec le réel. Mais ces années douloureuses n’en sont pas moins actives. En février 1931, il est invité à donner une conférence à Berlin, où il passe deux semaines avec Téry et fait la connaissance de Giraudoux. En 1931-1932, il écrit deux pièces de théâtre, Le Bout de la route et Lanceurs de graines. La seconde est jouée à Paris en novembre 1932 dans une mise en scène de Michel Saint-Denis. Son ami peintre Jacques Thévenet le met en relation avec d’autres artistes, dont le compositeur Arthur Honegger. Sur la suggestion d’un autre musicien, Maurice Jaubert, Giono écrit son premier scénario de cinéma, Le Signe du soleil. En novembre 1932, il signe avec Marcel Pagnol un contrat pour l’adaptation à l’écran de ses premiers livres. Enfin, c’est au cours de cette période qu’il écrit deux œuvres majeures : Jean le Bleu et Le Chant du monde.

Jean le Bleu raconte son éveil à la lecture, à la musique, à la sensualité, au mal et à la mort. Dominé par un vibrant hommage à la figure du père, le livre s’achève sur une évocation de l’ami d’enfance, Louis David, dont la mort au front en 1916 arrache à Giono ce cri : « Il n’y a pas de gloire à être français. Il n’y a qu’une seule gloire : c’est être vivant. » À la fin de l’été 1931, il commence un roman intitulé Le Chant du monde, dont le manuscrit disparaît dans des circonstances mal élucidées. En janvier 1933, sous le même titre, il se jette dans la rédaction d’une « sorte de feuilleton paysan ». La nature, les saisons, les éléments sont les protagonistes de ce roman cosmique, lyrique, épique, aux allures de western, que Giono situe dans un pays imaginaire et hors du temps, pour oublier les « temps présents » qui le « dégoûtent ». Dernier roman de Giono doté d’une fin heureuse, Le Chant du monde est salué par plusieurs critiques, dont Aragon, comme l’œuvre d’un poète autant que d’un romancier.

L’engagement pacifiste

À partir du printemps 1933, peu de temps après la prise de pouvoir par Hitler, Giono commence à exprimer publiquement ses opinions antifascistes et pacifistes. Il préside le Comité bas-alpin d’action contre la guerre. En février 1934, alors qu’il se lance dans la composition de Que ma joie demeure, il adhère à l’Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires. Si lui ne se considère que comme « un sympathisant avancé », aux yeux de l’opinion il devient un compagnon de route du Parti communiste. Son individualisme et son goût de la liberté, hérité de l’anarchisme paternel, s’accordent mal à la discipline militante. Quand Gide, Aragon et Malraux le pressent d’être à leurs côtés au premier congrès international des écrivains pour la défense de la culture, qui se tient à Paris en juin 1935, Giono décline.

À partir du printemps 1933, peu de temps après la prise de pouvoir par Hitler, Giono commence à exprimer publiquement ses opinions antifascistes et pacifistes. Il préside le Comité bas-alpin d’action contre la guerre. En février 1934, alors qu’il se lance dans la composition de Que ma joie demeure, il adhère à l’Association des Écrivains et Artistes Révolutionnaires. Si lui ne se considère que comme « un sympathisant avancé », aux yeux de l’opinion il devient un compagnon de route du Parti communiste. Son individualisme et son goût de la liberté, hérité de l’anarchisme paternel, s’accordent mal à la discipline militante. Quand Gide, Aragon et Malraux le pressent d’être à leurs côtés au premier congrès international des écrivains pour la défense de la culture, qui se tient à Paris en juin 1935, Giono décline.

En 1934, un premier article donné à Rassemblement, « journal des comités bas-alpins de vigilance contre le fascisme et la guerre », lie la lutte contre le fascisme à la préservation de l’âme paysanne. Avec « Je ne peux pas oublier », publié dans Europe en novembre, Giono inaugure une longue série d’écrits qui jalonneront les cinq années de sa croisade pour la paix, contre « la peste » de la guerre, « cœur de l’état capitaliste ». À la fin de Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix (1938), il résumera en une formule le sens de son combat : « C’est revenir à la santé. C’est se retirer du mal. »

Dans Que ma joie demeure, qui l’occupe pendant toute l’année 1934, Bobi, un acrobate-poète, va tenter de faire « revenir à la santé » une communauté paysanne qui a perdu le goût de vivre. Pour que la joie renaisse chez les habitants du plateau Grémone, il multiplie les initiatives qui les aideront à se « mélanger » de nouveau au monde cosmique dans l’obéissance aux lois naturelles et à retrouver « la passion de l’inutile ». Mais cette tentative collective aboutit à un échec. La « générosité sans limites » de Bobi, qui meurt foudroyé, ne pouvait conduire qu’à la catastrophe, conclut Giono, dont c’est le premier roman à avoir une fin tragique. L’accueil de la critique est mitigé, mais Que ma joie demeure est un énorme succès. Il conquiert une jeunesse inquiète des menaces d’une nouvelle guerre et devient le livre de chevet de toute une génération. Giono a dédié Que ma joie demeure à son épouse : « À Élise Giono dont la pureté m’aide à vivre. » En août 1934, est née Sylvie, la seconde fille du couple. Après sa rupture avec Simone Téry, le romancier connaît une période d’euphorie.

En 1933, Giono a accueilli un couple de réfugiés allemands, Ruth et Walter Gerull-Kardas. Elle est sa traductrice, lui est peintre et photographe. Pour les soutenir financièrement, Giono a l’idée de réaliser avec Kardas un album de photographies de la montagne de Lure, qu’il accompagnerait d’une préface. De ce projet va naître son essai Les Vraies Richesses, dont la rédaction est inséparable de l’événement qu’allait être la première rencontre du Contadour. Dès l’été 1934, Giono a pensé emmener les jeunes gens qui se pressent à sa porte découvrir la montagne de Lure. Il est alors en relation avec les animateurs de plusieurs mouvements d’Auberges de jeunesse de diverses tendances. Il accepte la présidence d’honneur du Comité des auberges du monde nouveau, proche des communistes, qui publie, le 1er juillet 1935, dans Vigilance, bulletin du comité de vigilance des intellectuels antifascistes, une annonce invitant les personnes intéressées à se réunir le 1er septembre à Manosque pour visiter la Provence pendant dix jours avec Giono comme guide. Une quarantaine de participants vont passer les deux premières semaines de septembre 1935 autour de Giono au hameau du Contadour au-dessus de Banon. Au moment de se séparer, il est décidé de se retrouver au même endroit chaque année en avril et en septembre pour poursuivre ce que Giono appelle une « expérience à la Bobi ». Huit réunions suivront jusqu’à la déclaration de guerre de septembre 1939.

Publié en 1936, peu après la victoire du Front populaire qui a réjoui Giono, Les Vraies Richesses est un poème politique, dédié « à ceux du Contadour ». Giono y revendique le mérite de pousser les hommes « à obéir au contrat mystique qui les attache au monde ». Mais avant de chercher à être heureux, il faut d’abord détruire la société industrielle moderne « bâtie sur l’argent ». Aux « forces artificielles » destructrices des vraies richesses, qui séparent l’homme du monde naturel, Giono oppose son idéal d’une communauté rurale solidaire et autarcique. Comme Que ma joie demeure, dont il se veut le prolongement, l’essai de Giono est reçu avec enthousiasme par la jeunesse de l’époque. Depuis le printemps 1935, Giono commence à prendre ses distances avec les communistes. Il désavoue la signature du pacte d’aide et assistance entre la France et l’Union soviétique et ne cache pas son hostilité aux propos de Staline approuvant la politique de réarmement de la France. Dans Monde, la revue de Barbusse, il réaffirme son refus d’obéir à tout ordre de mobilisation, ajoutant : « Je ne suis pas un immobile défenseur de la paix. Je suis un cruel défenseur de la paix. » En 1937, alors qu’il s’éloigne de plus en plus des communistes, Refus d’obéissance engage Giono dans la voie radicale du pacifisme intégral. Pour lui, Staline est, au même titre que Hitler et Mussolini, un dictateur qui n’accepte pas le seul mot qui compte et sur lequel tout doit être refondé : liberté.

Entre 1935 et 1939, Giono entretient une liaison amoureuse avec une militante pacifiste, Hélène Laguerre, qu’il laisse exercer une véritable emprise sur les réunions du Contadour. Elle n’est certainement pas sans influence sur l’ardeur militante de Giono, auquel il arrive d’être traversé de doutes sur l’efficacité et l’issue de son combat. Partagé entre l’action et sa création, il ressent la difficulté à mener les deux de front. Depuis février 1936, il travaille à Batailles dans la montagne, roman taraudé par la conscience de la catastrophe de plus en plus probable d’une nouvelle guerre. Le cataclysme vient ici de la montagne : une monstrueuse masse d’eau dévale d’un glacier pour submerger une vallée alpestre. Le lyrisme cède le pas à un déchaînement de violence, qui devait être également au cœur des Fêtes de la mort, récit d’une insurrection paysanne qui part de Provence pour marcher sur Paris en détruisant tout sur son passage. Mais Giono n’écrira pas ce roman, qui restera cependant présent à son esprit entre novembre 1936 et octobre 1938, tandis qu’il compose Le Poids du ciel, un nouvel essai au foisonnement baroque où il exprime sa conception de l’univers et dénonce la barbarie de la civilisation industrielle, de l’État capitaliste, des régimes totalitaires, opposant une fois encore la « civilisation paysanne » pacifique à la tyrannie de la « civilisation du fascisme, du national-socialisme, du communisme », qui ne peut qu’engendrer des guerres. Il conclut : « Il faut détruire les partis et les chefs. Il n’y a de grandeur que dans l’individu et la liberté. » D’un antistalinisme virulent, ce pamphlet s’attire les foudres communistes. Pour Nizan, les « prophéties » de Giono sont « le comble de la lâcheté intellectuelle ».

Plus la guerre semble inévitable, plus Giono s’active pour sauver la paix à tout prix. En 1938, il multiplie les messages et déclarations, en particulier dans La Patrie humaine, l’hebdomadaire du pacifisme intégral. Il rédige Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix et, tandis que les Cahiers du Contadour commencent à publier la traduction de Moby Dick à laquelle il travaille depuis deux ans avec Lucien Jacques, il se lance dans un roman « sur l’arrivée de la force dans un village » à travers « l’histoire très violente de deux frères qui s’aiment et qui se tuent » : Deux cavaliers de l’orage. C’est à cette époque qu’il découvre l’œuvre de Faulkner, dont l’influence va jouer un rôle considérable sur l’évolution de son écriture.

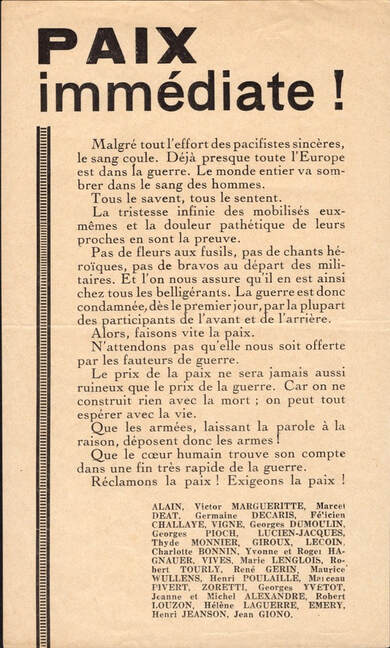

En mars, après l’invasion de l’Autriche par l’armée allemande, Giono s’oppose au manifeste pour l’union nationale signé par Aragon, Bernanos, Malraux, Mauriac, Guéhenno et Montherlant. Il approuve Alain dans son opposition à toute tentative d’« enrôlement anticipé ». En septembre, avec Alain et Victor Margueritte, il s’adresse aux chefs de gouvernements français et anglais, Chamberlain et Daladier, pour leur demander de « sauver la paix par tout arrangement équitable ». Le 29 septembre, il se réjouit du compromis avec Hitler accepté par Chamberlain et Daladier à Munich et adresse à Daladier un télégramme demandant que « la France prenne immédiatement l’initiative d’un désarmement universel ». Giono, qui a adhéré au « Comité pour l’enquête sur les procès de Moscou », accepte d’entrer au Comité national français de la Fédération Internationale de l'Art Révolutionnaire Indépendant, la FIARI, qu’André Breton et Diego Rivera ont créée en juillet 1938 au Mexique avec Trotski. Son antistalinisme l’a conduit à s’intéresser à Trotski et à lire ses ouvrages. Giono donnera au premier numéro de Clé, le journal de la FIARI, des extraits de Précisions, où il a réuni ses messages et déclarations pacifistes récents.

En mars, après l’invasion de l’Autriche par l’armée allemande, Giono s’oppose au manifeste pour l’union nationale signé par Aragon, Bernanos, Malraux, Mauriac, Guéhenno et Montherlant. Il approuve Alain dans son opposition à toute tentative d’« enrôlement anticipé ». En septembre, avec Alain et Victor Margueritte, il s’adresse aux chefs de gouvernements français et anglais, Chamberlain et Daladier, pour leur demander de « sauver la paix par tout arrangement équitable ». Le 29 septembre, il se réjouit du compromis avec Hitler accepté par Chamberlain et Daladier à Munich et adresse à Daladier un télégramme demandant que « la France prenne immédiatement l’initiative d’un désarmement universel ». Giono, qui a adhéré au « Comité pour l’enquête sur les procès de Moscou », accepte d’entrer au Comité national français de la Fédération Internationale de l'Art Révolutionnaire Indépendant, la FIARI, qu’André Breton et Diego Rivera ont créée en juillet 1938 au Mexique avec Trotski. Son antistalinisme l’a conduit à s’intéresser à Trotski et à lire ses ouvrages. Giono donnera au premier numéro de Clé, le journal de la FIARI, des extraits de Précisions, où il a réuni ses messages et déclarations pacifistes récents.

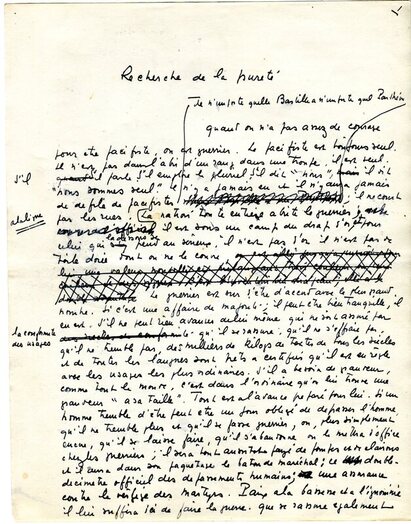

1939 commence par une polémique. Giono a très durement critiqué Romain Rolland qui, en septembre 1938, avait demandé à Daladier de prendre des « mesures énergiques » contre Hitler pour sauver « la paix européenne ». Pour Giono, c’est un appel inacceptable à la guerre, qui signifie tout simplement le renoncement de Romain Rolland au pacifisme. Avec Alain et d’autres défenseurs du pacifisme intégral, il signe le manifeste du « Centre de liaison contre la guerre » : « Non !!! » En juin, il rédige son dernier texte pacifiste, publié sous le titre Recherche de la pureté, préface à l’édition des Carnets de moleskine, le journal de la Grande Guerre tenu par Lucien Jacques. Ce texte d’une extrême violence pamphlétaire oppose la lâcheté du guerrier au courage du pacifiste.

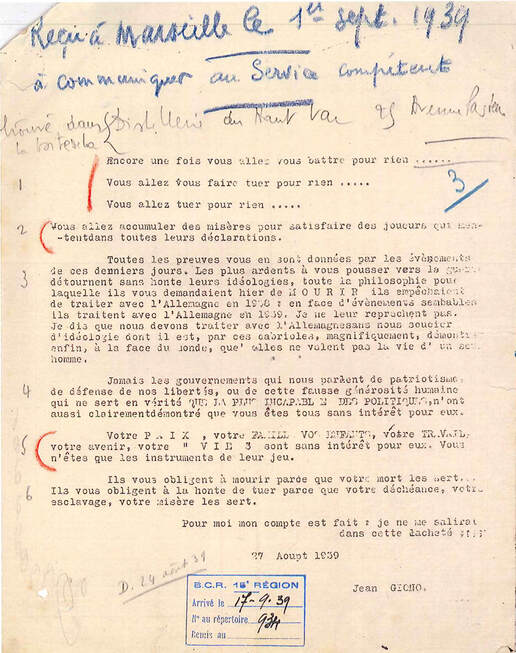

La mobilisation de 1939 et la première arrestation de Giono

Un nouveau bouleversement se prépare dans la vie personnelle de Giono, qui s’est épris de l’épouse d’un de ses amis, notaire de Manosque, Blanche Meyer. Le 31 août, la revue Solidarité internationale antifasciste publie « Ne frappe pas, écoute », ultime tract où Giono réaffirme son refus de la guerre. C’est au Contadour qu’il est informé de la mobilisation générale du 2 septembre. Assommé par la nouvelle, il ne semble avoir manifesté ni révolte, ni désir de déserter en Suisse, comme cela lui aurait été proposé. Le 3 septembre, le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à l’Allemagne. Giono est revenu chez lui à Manosque et le 4 septembre, il se rend à Marseille pour y être mobilisé, attitude considérée comme une trahison par nombre de ses amis pacifistes. Le même jour, le commissaire de police du 4e arrondissement de Marseille transmet au commissariat central un tract pacifiste ronéotypé, daté du 27 août et signé Jean Giono, qui a été trouvé quelques jours plus tôt dans une boîte aux lettres de l’avenue Pasteur. Ce tract, dont il n’a été trouvé qu’un seul exemplaire, reprend intégralement le texte de « Ne frappe pas, écoute ». Le 5, Giono rejoint son affectation à Digne.

Un nouveau bouleversement se prépare dans la vie personnelle de Giono, qui s’est épris de l’épouse d’un de ses amis, notaire de Manosque, Blanche Meyer. Le 31 août, la revue Solidarité internationale antifasciste publie « Ne frappe pas, écoute », ultime tract où Giono réaffirme son refus de la guerre. C’est au Contadour qu’il est informé de la mobilisation générale du 2 septembre. Assommé par la nouvelle, il ne semble avoir manifesté ni révolte, ni désir de déserter en Suisse, comme cela lui aurait été proposé. Le 3 septembre, le Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à l’Allemagne. Giono est revenu chez lui à Manosque et le 4 septembre, il se rend à Marseille pour y être mobilisé, attitude considérée comme une trahison par nombre de ses amis pacifistes. Le même jour, le commissaire de police du 4e arrondissement de Marseille transmet au commissariat central un tract pacifiste ronéotypé, daté du 27 août et signé Jean Giono, qui a été trouvé quelques jours plus tôt dans une boîte aux lettres de l’avenue Pasteur. Ce tract, dont il n’a été trouvé qu’un seul exemplaire, reprend intégralement le texte de « Ne frappe pas, écoute ». Le 5, Giono rejoint son affectation à Digne.

Dans les jours qui suivent la déclaration de guerre, le militant pacifiste Louis Lecoin se rend au Contadour pour faire signer par Giono son appel : « Paix immédiate ! » Hélène Laguerre fait ajouter le nom de Giono sur ce tract, diffusé à partir du 13 septembre. Le 14 septembre, Giono est arrêté à Digne. Le 16, une perquisition est effectuée à son domicile en sa présence. Aucun tract ou écrit subversif pouvant tomber sous le coup de la loi n’y est trouvé. Le commissaire de police de Digne saisit juste un jeu d’épreuves de Précisions. Dans la soirée, Giono est incarcéré au fort Saint-Nicolas à Marseille. Une information est ordonnée pour « infraction à la loi sur la presse » et « distribution de tracts défaitistes et d’écrits non visés par la censure ». Les ordres officiels sont de « ne laisser passer, en aucun cas, la reproduction des déclarations de Jean Giono arrêté à Digne » et de « supprimer tout commentaire sur son arrestation ». Il est toujours considéré comme un « défaitiste communisant », dans une période où le gouvernement Daladier intensifie la répression contre les communistes. Giono est mis à l’isolement, sans possibilité de lire ni d’écrire. Il ne peut recevoir que de rares visites d’Élise, qui se dépense sans compter pour sa libération et fait appel à Gide. D’abord circonspect sur l’attitude à adopter, Gide écrit en faveur de Giono à Daladier, dont la réponse sera sèche : « Vous pouvez être assuré que Giono sera mis à un régime compatible avec sa qualité d’écrivain. »

L’instruction ne permet pas d’établir une quelconque culpabilité de Giono, ni comme membre « d’un groupe politique », ni pour espionnage malgré ses « relations suivies avec un ménage allemand nommé Gerull-Kardas », ni pour avoir « incité des mobilisables à se soustraire à leurs obligations militaires ». Le 10 novembre, le commissaire du gouvernement rend son réquisitoire définitif : il n’y a pas lieu à suivre. Giono est libéré sur le champ après huit semaines d’emprisonnement. Le 11 novembre une ordonnance de non-lieu est rendue par le juge d’instruction militaire et, le 18, Giono est dégagé de toute obligation militaire.

L’instruction ne permet pas d’établir une quelconque culpabilité de Giono, ni comme membre « d’un groupe politique », ni pour espionnage malgré ses « relations suivies avec un ménage allemand nommé Gerull-Kardas », ni pour avoir « incité des mobilisables à se soustraire à leurs obligations militaires ». Le 10 novembre, le commissaire du gouvernement rend son réquisitoire définitif : il n’y a pas lieu à suivre. Giono est libéré sur le champ après huit semaines d’emprisonnement. Le 11 novembre une ordonnance de non-lieu est rendue par le juge d’instruction militaire et, le 18, Giono est dégagé de toute obligation militaire.

La guerre et la période de l’Occupation

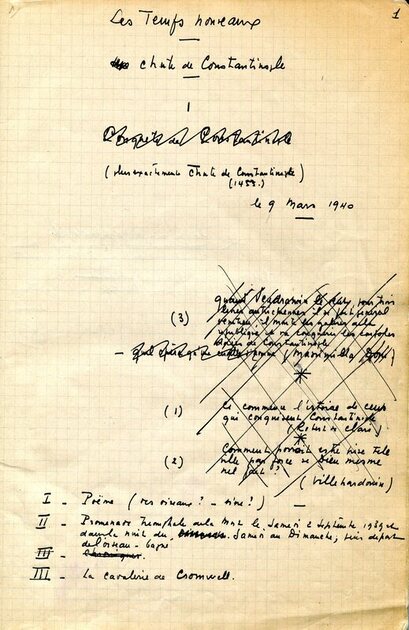

La guerre a plongé Giono dans un état de désespoir contre lequel il se défend « par un pessimisme amer », comme l’écrit Hélène Laguerre à Henri Poulaille. Constatant l’inutilité de son combat pour la paix, qu’il juge avoir été une « erreur de jeunesse », il se replie sur son monde intime, sa famille et ses amours clandestines avec Blanche Meyer. Il révise la traduction de Moby Dick avant sa publication par Gallimard. Il en écrit aussi la préface qui devient un court roman, Pour saluer Melville, dans lequel il se peint sous les traits du romancier américain, transposant dans la fiction sa propre rencontre avec Blanche Meyer. En mai 1940, l’invasion de la France par l’armée allemande porte le désarroi de Giono à son comble. Il abandonne Chute de Constantinople, son roman en chantier. En ancien de la Grande Guerre, il redoute l’envoi de gaz toxiques sur Manosque et part avec sa famille s’abriter à Banon, où il passera l’été. Il accueille avec soulagement l’armistice signé avec l’Allemagne.

La guerre a plongé Giono dans un état de désespoir contre lequel il se défend « par un pessimisme amer », comme l’écrit Hélène Laguerre à Henri Poulaille. Constatant l’inutilité de son combat pour la paix, qu’il juge avoir été une « erreur de jeunesse », il se replie sur son monde intime, sa famille et ses amours clandestines avec Blanche Meyer. Il révise la traduction de Moby Dick avant sa publication par Gallimard. Il en écrit aussi la préface qui devient un court roman, Pour saluer Melville, dans lequel il se peint sous les traits du romancier américain, transposant dans la fiction sa propre rencontre avec Blanche Meyer. En mai 1940, l’invasion de la France par l’armée allemande porte le désarroi de Giono à son comble. Il abandonne Chute de Constantinople, son roman en chantier. En ancien de la Grande Guerre, il redoute l’envoi de gaz toxiques sur Manosque et part avec sa famille s’abriter à Banon, où il passera l’été. Il accueille avec soulagement l’armistice signé avec l’Allemagne.

Dès l’installation du gouvernement de Vichy, des émissaires du nouveau régime pressent Giono de mettre sa plume au service de la Révolution nationale et de « collaborer à créer la mystique du retour à la terre ». S’il constate le « ralliement » du gouvernement à certaines de ses idées, Giono refuse ses sollicitations. Cette distance à l’égard du nouveau pouvoir le rend suspect. Il est surveillé et une enquête de police est ordonnée par le préfet des Basses-Alpes, fraîchement nommé par Pétain. En octobre, Gaston Gallimard lui demande d’entrer au comité de rédaction de La NRF, suspendue depuis l’invasion allemande et qui va reparaître sous la direction de Drieu la Rochelle. Giono ne donne pas suite. En fin d’année, il signe avec un producteur d’origine caucasienne, Léon Garganoff, un contrat pour l’adaptation cinématographique du Chant du monde, assorti d’une confortable avance en droits d’auteur. Avec cet argent, Giono achète une ferme proche de Forcalquier, qui sera d’un grand secours pour assurer dans les années à venir la subsistance de sa famille et des nombreux réfugiés qu’il va secourir. Toujours du côté du cinéma, Abel Gance lui demande de concevoir un scénario original sur l’artisanat, qui sera au départ d’un essai écrit en 1941 : Triomphe de la vie.

En avril 1941, Gallimard publie Pour saluer Melville. La traduction de Moby Dick, parue en septembre, connaît un succès foudroyant. La presse leur consacre de nombreux articles. Giono revient également dans l’actualité avec Le Bout de la route, sa pièce écrite dix ans plus tôt, qui est créée en mai à Paris. C’est un triomphe. Dans La Gerbe, hebdomadaire collaborationniste, antisémite et pronazi, André Castelot salue Le Bout de la route comme une œuvre qui doit servir de modèle à « ce que commande l’ordre nouveau » et Marc Augier, un ancien contadourien, se sert de Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix pour inviter la paysannerie française à « tendre une main loyale » aux Allemands. En laissant son œuvre être utilisée de la sorte, Giono accrédite l’idée qu’il approuve la Révolution nationale, qu’il en est même en partie l’inspirateur. En août 1941, il accepte de donner à La Gerbe, contre une avance de 20 000 francs, un texte destiné à un « cycle des grandes légendes françaises ». Soucieux d’assurer la promotion de ses œuvres, il se confie volontiers aux journalistes, se laissant aller à des propos en contradiction flagrante avec les difficultés matérielles qu’il affronte. La Semaine, par exemple, le présente en écrivain fécond, qui multiplie les projets, crée sans entraves, se prépare à devenir cinéaste et gagne beaucoup d’argent.

À l’opposé de cette image publique, dont il n’est pas conscient qu’elle portera bientôt atteinte à sa réputation, Giono soutient, dès 1941 et en toute discrétion, des victimes de l’Occupation nazie. Il accueille la journaliste et critique d’art Louise Straus-Ernst, juive sans papiers, épouse divorcée de Max Ernst, dont il assumera les frais de séjour à Manosque jusqu’à son arrestation en juin 1944. Il prend sous son aile le compositeur et pianiste Jan Meyerowitz et cache chez lui Charles Fiedler, un jeune architecte allemand, communiste et antinazi. Il héberge dans sa maison de Banon l’écrivain juif polonais Jean Malaquais, ami de Gide, en attente d’un visa pour l’Amérique. Mais il reçoit aussi Jean Berthelot, secrétaire d'État aux Transports et aux Communications de Vichy.

La parution de Triomphe de la vie chez Grasset en mars 1942 donne à Giono l’occasion de se rendre à Paris, où il n’est plus allé depuis 1935. Ce séjour d’un mois, entre mondanités et escapade amoureuse avec Blanche Meyer, ne lui ouvre pas les yeux sur les réalités de l’occupation allemande. La presse donne alors l’impression que toute l’actualité littéraire tourne autour de lui, confortant l’image d’un écrivain bien en cour auprès du gouvernement de Vichy et de l’occupant. La Gerbe publie le récit d’une rencontre entre Giono et son fondateur Alphonse de Châteaubriant, hommes « de même pensée » et de « même idéal », dans un article grandiloquent qui rapporte aussi bien les affabulations délirantes de Giono que ses propos sur une France paysanne et artisanale « qui a retrouvé son vrai et pur visage », dans le droit fil de l’idéologie pétainiste. Fin juillet 1942, André Zucca réalise à Manosque un reportage photographique sur Giono pour Signal, magazine de propagande allemande. Du 23 au 28 août, Giono rédige une nouvelle, « Le Poète de la famille », censée accompagner le reportage de Zucca. Trop long, le texte ne sera pas publié dans Signal. Un jeune cinéaste, Georges Régnier, convainc Giono d’apparaître dans le court-métrage qu’il va lui consacrer. L’impatience grandit du côté de La Gerbe, qui attend le manuscrit de Deux cavaliers de l’orage, promis un an plus tôt. Invité à se rendre à Weimar en octobre à l’occasion du Congrès de l’Association des écrivains européens, Giono donne un accord de principe, puis se dérobe, prétextant l’état de santé de sa mère, tout en se disant honoré d’avoir été choisi pour faire partie de ce voyage, dont seront la plupart des écrivains et artistes favorables à l’Allemagne nazie. Des tensions apparaissent entre Giono et Garganoff au sujet du scénario du Chant du monde, que Giono souhaite mettre en scène lui-même, tandis que Georges Régnier commence à tourner son film Manosque, pays de Jean Giono.

La parution de Triomphe de la vie chez Grasset en mars 1942 donne à Giono l’occasion de se rendre à Paris, où il n’est plus allé depuis 1935. Ce séjour d’un mois, entre mondanités et escapade amoureuse avec Blanche Meyer, ne lui ouvre pas les yeux sur les réalités de l’occupation allemande. La presse donne alors l’impression que toute l’actualité littéraire tourne autour de lui, confortant l’image d’un écrivain bien en cour auprès du gouvernement de Vichy et de l’occupant. La Gerbe publie le récit d’une rencontre entre Giono et son fondateur Alphonse de Châteaubriant, hommes « de même pensée » et de « même idéal », dans un article grandiloquent qui rapporte aussi bien les affabulations délirantes de Giono que ses propos sur une France paysanne et artisanale « qui a retrouvé son vrai et pur visage », dans le droit fil de l’idéologie pétainiste. Fin juillet 1942, André Zucca réalise à Manosque un reportage photographique sur Giono pour Signal, magazine de propagande allemande. Du 23 au 28 août, Giono rédige une nouvelle, « Le Poète de la famille », censée accompagner le reportage de Zucca. Trop long, le texte ne sera pas publié dans Signal. Un jeune cinéaste, Georges Régnier, convainc Giono d’apparaître dans le court-métrage qu’il va lui consacrer. L’impatience grandit du côté de La Gerbe, qui attend le manuscrit de Deux cavaliers de l’orage, promis un an plus tôt. Invité à se rendre à Weimar en octobre à l’occasion du Congrès de l’Association des écrivains européens, Giono donne un accord de principe, puis se dérobe, prétextant l’état de santé de sa mère, tout en se disant honoré d’avoir été choisi pour faire partie de ce voyage, dont seront la plupart des écrivains et artistes favorables à l’Allemagne nazie. Des tensions apparaissent entre Giono et Garganoff au sujet du scénario du Chant du monde, que Giono souhaite mettre en scène lui-même, tandis que Georges Régnier commence à tourner son film Manosque, pays de Jean Giono.

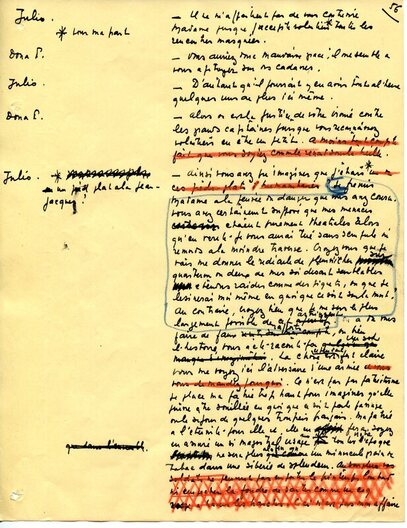

Le 8 novembre, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. La zone libre est envahie par les Allemands et les Italiens. Le 3 décembre, La Gerbe commence à publier Deux cavaliers de l’orage. Le 8 décembre, Giono retourne à Paris. Au cours de ce séjour, il retrouve son ami Jean Cocteau et rencontre Alice Cocéa, comédienne, metteur en scène et directrice du théâtre des Ambassadeurs, qui lui commande une pièce : ce sera Le Voyage en calèche dont le héros lutte contre l’invasion de la Lombardie par l’armée napoléonienne en 1797. En cette fin d’année 1942, après la publication d’un texte de Giono dans La NRF, la revue Fontaine, qui revendique d’être un organe de la résistance intellectuelle, est la première à parler de Giono comme d’un « écrivain collaborationniste ».

Tandis que la publication de Deux cavaliers de l’orage se poursuit dans La Gerbe, Signal publie le reportage de Zucca dans son numéro du 1er janvier 1943. Giono y est comparé au romancier norvégien Knut Hamsun, prix Nobel 1920 et fervent admirateur d’Hitler. Dans la nuit du 11 au 12 janvier, une bombe artisanale explose devant la porte d’entrée du Paraïs. Quelques jours plus tard, Giono essuiera également des coups de feu. Nombreux sont ceux à avoir revendiqué cet « attentat », qui a été préparé et exécuté par des résistants bas-alpins sur ordre de leur chef Louis Martin-Bret, par ailleurs ami de Giono depuis 1929. L’enquête de police révèle qu’à Manosque, à cette époque, Giono est « l’objet de critiques de la part de la majeure partie de la population », car s’il « était sympathisant communiste avant guerre, il passe actuellement dans la commune pour travailler en faveur d’une collaboration avec l’Allemagne ». Un article du New York Herald Tribune s’intéresse aux raisons de ses deux séjours parisiens de 1942 et ne les explique que par son désir de « rencontrer les autorités occupantes » et de se « prostituer à un pouvoir établi ». Giono refuse de démentir ces hypothèses qui ne correspondent pas à la véritable motivation de ses deux séjours parisiens, qui était principalement d’ordre amoureux.

Tandis que la publication de Deux cavaliers de l’orage se poursuit dans La Gerbe, Signal publie le reportage de Zucca dans son numéro du 1er janvier 1943. Giono y est comparé au romancier norvégien Knut Hamsun, prix Nobel 1920 et fervent admirateur d’Hitler. Dans la nuit du 11 au 12 janvier, une bombe artisanale explose devant la porte d’entrée du Paraïs. Quelques jours plus tard, Giono essuiera également des coups de feu. Nombreux sont ceux à avoir revendiqué cet « attentat », qui a été préparé et exécuté par des résistants bas-alpins sur ordre de leur chef Louis Martin-Bret, par ailleurs ami de Giono depuis 1929. L’enquête de police révèle qu’à Manosque, à cette époque, Giono est « l’objet de critiques de la part de la majeure partie de la population », car s’il « était sympathisant communiste avant guerre, il passe actuellement dans la commune pour travailler en faveur d’une collaboration avec l’Allemagne ». Un article du New York Herald Tribune s’intéresse aux raisons de ses deux séjours parisiens de 1942 et ne les explique que par son désir de « rencontrer les autorités occupantes » et de se « prostituer à un pouvoir établi ». Giono refuse de démentir ces hypothèses qui ne correspondent pas à la véritable motivation de ses deux séjours parisiens, qui était principalement d’ordre amoureux.

Depuis l’instauration du Service du Travail Obligatoire en Allemagne par Laval en février 1943, de nombreux réfractaires rejoignent la Résistance. Organisateur de la résistance non communiste dans les Basses-Alpes, Martin-Bret fait appel à l’aide de Giono. C’est ainsi que se constitue, courant mars, le premier maquis de Banon, hébergé dans la ferme des Graves, que Giono possède au Contadour. Passé rapidement d’une dizaine à une cinquantaine d’hommes, ce maquis est bientôt repéré et se disperse dans d’autres refuges. Giono consacre la plus grande partie de l’année 1943 à l’écriture de sa pièce Le Voyage en calèche, tout en espérant toujours réaliser son film adapté du Chant du monde. Après la publication par Gallimard de son théâtre et du recueil L’Eau vive, la presse communiste revient à la charge. Dans Les Lettres françaises clandestines, Claude Morgan accuse Giono de s’être renié, de rester « impassible et satisfait » et de servir les oppresseurs de la France. Conclusion : « Il ne lui sera point pardonné. De la lâcheté à la trahison, comme la voie est courte ! » La presse d’extrême droite ou collaborationniste n’est pas en reste. Dans Jeune force de France, Maurice Wullens, devenu un propagandiste zélé de la Collaboration après avoir été un pacifiste proche de Giono et Lucien Jacques en 1939, lui reproche de s’être « dégonflé » et « renié » en acceptant d’être mobilisé, et l’attaque sur les « bénéfices » que lui vaut la publicité qui lui est faite dans la presse.

Après la capitulation italienne, le 8 septembre 1943, l’armée allemande occupe les Basses-Alpes. La sortie du film de Régnier, Manosque, pays de Jean Giono, suscite une nouvelle salve d’attaques de tous bords. Le 20 septembre, Giono commence à tenir son Journal de l’Occupation, qu’il présente ainsi : « courtes notes sur moi, le temps, les événements, que j’ai décidé d’écrire chaque matin. » Il s’y montre très sévère envers la Résistance, vue comme « une guerre de religion ». Il est convaincu qu’on ne répond pas à la « victoire matérielle » de l’ennemi par une victoire de même ordre, ce qui engendre une « chaîne des guerres » : « On déteste les ennemis, on déteste ceux qui peuvent menacer vos richesses, on ne déteste pas la guerre. » Jan Meyerowitz, que Giono protège, est conduit au camp d’internement pour étrangers des Mées. Giono s’y rend pour obtenir sa libération contre la promesse de l’embaucher comme ouvrier agricole dans sa ferme. En décembre, la Gestapo vient interroger Lucien Jacques et fouiller sa maison au hameau des Boyers. Il est questionné sur les « opinions de Giono », qu’il défend, mais Lucien, qui n’a pas apprécié de se retrouver photographié dans Signal, juge sévèrement la complaisance de son ami avec la presse d’occupation : « Tu te complais dans un brouhaha complimenteur dont tu te rinces les oreilles et qui flatte ta vanité. »

Après la capitulation italienne, le 8 septembre 1943, l’armée allemande occupe les Basses-Alpes. La sortie du film de Régnier, Manosque, pays de Jean Giono, suscite une nouvelle salve d’attaques de tous bords. Le 20 septembre, Giono commence à tenir son Journal de l’Occupation, qu’il présente ainsi : « courtes notes sur moi, le temps, les événements, que j’ai décidé d’écrire chaque matin. » Il s’y montre très sévère envers la Résistance, vue comme « une guerre de religion ». Il est convaincu qu’on ne répond pas à la « victoire matérielle » de l’ennemi par une victoire de même ordre, ce qui engendre une « chaîne des guerres » : « On déteste les ennemis, on déteste ceux qui peuvent menacer vos richesses, on ne déteste pas la guerre. » Jan Meyerowitz, que Giono protège, est conduit au camp d’internement pour étrangers des Mées. Giono s’y rend pour obtenir sa libération contre la promesse de l’embaucher comme ouvrier agricole dans sa ferme. En décembre, la Gestapo vient interroger Lucien Jacques et fouiller sa maison au hameau des Boyers. Il est questionné sur les « opinions de Giono », qu’il défend, mais Lucien, qui n’a pas apprécié de se retrouver photographié dans Signal, juge sévèrement la complaisance de son ami avec la presse d’occupation : « Tu te complais dans un brouhaha complimenteur dont tu te rinces les oreilles et qui flatte ta vanité. »

La seconde arrestation de Giono

Pendant toute l’année 1944, Giono est confronté aux réalités les plus violentes de la guerre : combats aériens dans le ciel de Manosque, arrestations par la Gestapo de résistants de sa connaissance, interventions en faveur d’amis qui doivent être envoyés en Allemagne au titre du STO. Dans sa ferme du Criquet, Giono cache, protège et nourrit, depuis 1943, six jeunes gens réfractaires au STO, dont le jeune poète Roger-Paul Bernard pour lequel il s’est pris d’affection. Le 9 mars, à Marseille, il est témoin d’une rafle et d’une alerte aérienne. Ses démarches auprès de la Gestapo pour obtenir la libération de prisonniers restent vaines et il pressent qu’elles lui seront bientôt reprochées. Fin mars, Louise Ernst et Charles Fiedler se réfugient au Paraïs pour échapper à une vaste opération de la police allemande dans Manosque. Les comités locaux de libération, où Giono compte autant d’amis que d’adversaires, se mettent en place. L’hostilité des Manosquins à son égard se manifeste de plus en plus ouvertement. Dans la nuit du 27 au 28 avril, Louise Ernst est arrêtée dans son hôtel de Manosque. Transférée à Drancy, elle est envoyée à Auschwitz où elle sera assassinée.

Pendant toute l’année 1944, Giono est confronté aux réalités les plus violentes de la guerre : combats aériens dans le ciel de Manosque, arrestations par la Gestapo de résistants de sa connaissance, interventions en faveur d’amis qui doivent être envoyés en Allemagne au titre du STO. Dans sa ferme du Criquet, Giono cache, protège et nourrit, depuis 1943, six jeunes gens réfractaires au STO, dont le jeune poète Roger-Paul Bernard pour lequel il s’est pris d’affection. Le 9 mars, à Marseille, il est témoin d’une rafle et d’une alerte aérienne. Ses démarches auprès de la Gestapo pour obtenir la libération de prisonniers restent vaines et il pressent qu’elles lui seront bientôt reprochées. Fin mars, Louise Ernst et Charles Fiedler se réfugient au Paraïs pour échapper à une vaste opération de la police allemande dans Manosque. Les comités locaux de libération, où Giono compte autant d’amis que d’adversaires, se mettent en place. L’hostilité des Manosquins à son égard se manifeste de plus en plus ouvertement. Dans la nuit du 27 au 28 avril, Louise Ernst est arrêtée dans son hôtel de Manosque. Transférée à Drancy, elle est envoyée à Auschwitz où elle sera assassinée.

Mi-novembre, Giono entame la rédaction d’un texte de commande sur Virgile. Alice Cocéa, qui s’apprête à créer Le Voyage en calèche, reçoit l’avis officieux d’un responsable allemand qui suspend temporairement l’autorisation de jouer la pièce. Cocéa décide de monter à la place La Femme du boulanger, que Giono a écrite en 1941-1942 « pour contrebalancer cette vulgarité avec laquelle Pagnol a utilisé ce passage de Jean le Bleu » dans son film de 1938.

En mai, Giono doit se défendre contre un nouvel article publié dans Signal sous le titre « De la portée des traductions ». Il y est peu question de lui mais, à son insu, l’article est illustré d’une de ses photos datant de 1929. Craignant de nouvelles attaques, Giono proteste auprès de la direction de Signal, puis il écrit à Aragon, Guéhenno, Malraux, Seghers et Paulhan pour les informer de sa bonne foi. Mais il se sert habilement de cet incident pour masquer la vérité sur le reportage publié dans Signal en janvier 1943. Il laisse entendre à ses correspondants qu’il se serait fait « piéger » dans les deux cas, alors qu’il avait consenti en toute connaissance de cause à la réalisation et à la publication du photo-reportage de Zucca.

Les alertes se succèdent à Manosque, régulièrement survolée par des vagues d’avions alliés. L’inquiétude de Giono est à son comble quand 130 forteresses volantes américaines bombardent Marseille, où vivent beaucoup de ses amis. Le 22 juin, Roger-Paul Bernard est interpellé et abattu par des Allemands près de la gare de Viens, alors qu’il était porteur d’un message pour René Char. Giono en est profondément bouleversé, comme il l’est quelques jours plus tard en apprenant que son ami Jean Bouvet vient d’être tué à Mâcon par la Milice. Le 16 juillet, Louis Martin-Bret et plusieurs de ses camarades résistants sont arrêtés au cours d’une réunion du Comité Départemental de Libération. Martin-Bret sera fusillé quelques jours plus tard et Giono n’arrive pas à le croire.

Dans un tel contexte, outre les soucis financiers qu’il faut surmonter malgré le soutien de Gallimard, écrire lui est devenu difficile. Giono, qui ne publiera rien en 1944, est mécontent de son travail. Après avoir achevé son texte sur Virgile, il a entrepris de dicter un nouveau roman, Fragments d’un paradis, qui l’occupe de février à mai, où il l’interrompt. Il n’y reviendra plus. En mai 1944, il renonce à se rendre à Paris pour la création de sa pièce La Femme du boulanger, qui est mal accueillie par la critique et le public. Il entreprend des réécritures de Deux cavaliers de l’orage et du Voyage en calèche.

Dans la soirée du 18 août 1944, Manosque est libérée par les troupes américaines avec l’aide des FFI. Depuis quelques mois, Giono ne se fait plus d’illusions sur ce qui l’attend à la Libération. Il n’a pas encore été arrêté que son nom est déjà inscrit sur la « liste noire » du Comité national des écrivains aux côtés de ceux de Céline, Drieu La Rochelle, Brasillach, Châteaubriant, Jouhandeau, Morand, Rebatet. Première conséquence : il lui devient impossible d’être édité, et sans savoir pour combien de temps. L’hebdomadaire communiste Les Lettres françaises, en date du 7 octobre 1944, publie un article haineux de Tzara contre Giono. Bien que prévenu de ce qui se prépare contre lui, il se refuse à quitter Manosque. Commence une pénible attente, qu’il trompe en jouant aux échecs et en relisant Proust, L’Astrée, Saint-Simon, le cardinal de Retz ou Don Quichotte. Le 31 août, il est informé de son arrestation imminente. De passage à Manosque, Raymond Aubrac, commissaire de la République pour la région, se serait étonné que Giono soit toujours en liberté. Ce qu’Aubrac démentira à la fin de sa vie.

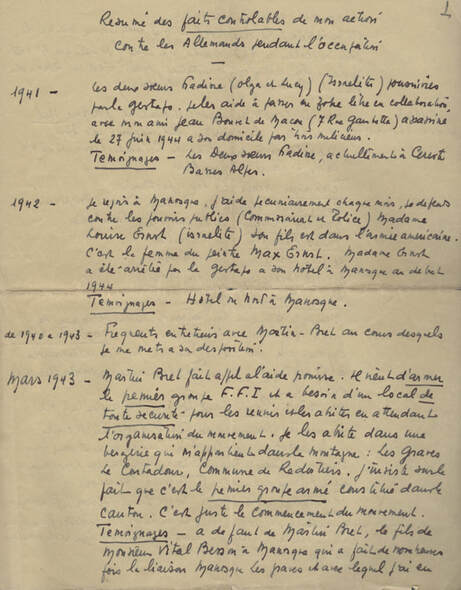

Anticipant de futurs interrogatoires, Giono rédige sa défense. Dans un document intitulé « Résumé des faits contrôlables de mon action contre les Allemands durant l’Occupation », il rappelle l’aide qu’il a apportée à de jeunes réfractaires au STO et à des Juifs pourchassés ou réfugiés sans papiers, ce qui lui a d’ailleurs valu d’être qualifié de « consul juif de Manosque » par Le Franciste, journal pétainiste régional. Il souligne ses contacts réguliers avec les responsables de la Résistance dans les Basses-Alpes, dont son ami Louis Martin-Bret, et minimise sa responsabilité dans la publication du reportage de Signal, ainsi que ses relations avec la maison Grasset passée « sous contrôle allemand ». Il présente Pour saluer Melville comme exaltant « la fraternité France-Amérique ». Il réunit de nombreux témoignages en sa faveur, dont ceux de Fiedler et de Meyerowitz qui affirme que les propos de Giono « ont toujours été violemment antinazis ».

Les alertes se succèdent à Manosque, régulièrement survolée par des vagues d’avions alliés. L’inquiétude de Giono est à son comble quand 130 forteresses volantes américaines bombardent Marseille, où vivent beaucoup de ses amis. Le 22 juin, Roger-Paul Bernard est interpellé et abattu par des Allemands près de la gare de Viens, alors qu’il était porteur d’un message pour René Char. Giono en est profondément bouleversé, comme il l’est quelques jours plus tard en apprenant que son ami Jean Bouvet vient d’être tué à Mâcon par la Milice. Le 16 juillet, Louis Martin-Bret et plusieurs de ses camarades résistants sont arrêtés au cours d’une réunion du Comité Départemental de Libération. Martin-Bret sera fusillé quelques jours plus tard et Giono n’arrive pas à le croire.

Dans un tel contexte, outre les soucis financiers qu’il faut surmonter malgré le soutien de Gallimard, écrire lui est devenu difficile. Giono, qui ne publiera rien en 1944, est mécontent de son travail. Après avoir achevé son texte sur Virgile, il a entrepris de dicter un nouveau roman, Fragments d’un paradis, qui l’occupe de février à mai, où il l’interrompt. Il n’y reviendra plus. En mai 1944, il renonce à se rendre à Paris pour la création de sa pièce La Femme du boulanger, qui est mal accueillie par la critique et le public. Il entreprend des réécritures de Deux cavaliers de l’orage et du Voyage en calèche.

Dans la soirée du 18 août 1944, Manosque est libérée par les troupes américaines avec l’aide des FFI. Depuis quelques mois, Giono ne se fait plus d’illusions sur ce qui l’attend à la Libération. Il n’a pas encore été arrêté que son nom est déjà inscrit sur la « liste noire » du Comité national des écrivains aux côtés de ceux de Céline, Drieu La Rochelle, Brasillach, Châteaubriant, Jouhandeau, Morand, Rebatet. Première conséquence : il lui devient impossible d’être édité, et sans savoir pour combien de temps. L’hebdomadaire communiste Les Lettres françaises, en date du 7 octobre 1944, publie un article haineux de Tzara contre Giono. Bien que prévenu de ce qui se prépare contre lui, il se refuse à quitter Manosque. Commence une pénible attente, qu’il trompe en jouant aux échecs et en relisant Proust, L’Astrée, Saint-Simon, le cardinal de Retz ou Don Quichotte. Le 31 août, il est informé de son arrestation imminente. De passage à Manosque, Raymond Aubrac, commissaire de la République pour la région, se serait étonné que Giono soit toujours en liberté. Ce qu’Aubrac démentira à la fin de sa vie.

Anticipant de futurs interrogatoires, Giono rédige sa défense. Dans un document intitulé « Résumé des faits contrôlables de mon action contre les Allemands durant l’Occupation », il rappelle l’aide qu’il a apportée à de jeunes réfractaires au STO et à des Juifs pourchassés ou réfugiés sans papiers, ce qui lui a d’ailleurs valu d’être qualifié de « consul juif de Manosque » par Le Franciste, journal pétainiste régional. Il souligne ses contacts réguliers avec les responsables de la Résistance dans les Basses-Alpes, dont son ami Louis Martin-Bret, et minimise sa responsabilité dans la publication du reportage de Signal, ainsi que ses relations avec la maison Grasset passée « sous contrôle allemand ». Il présente Pour saluer Melville comme exaltant « la fraternité France-Amérique ». Il réunit de nombreux témoignages en sa faveur, dont ceux de Fiedler et de Meyerowitz qui affirme que les propos de Giono « ont toujours été violemment antinazis ».

Arrêté le 8 septembre 1944, Giono est conduit à Digne pour y être incarcéré et interrogé. Le 27, il est transféré au Camp de séjour surveillé de Saint-Vincent-les-Forts. Accusé par certains « d’avoir collaboré avec les Allemands », il lui est aussi reproché d’avoir exercé en temps de guerre une influence néfaste sur ses compatriotes par ses « vues pacifistes ». Il lui est surtout fait grief des deux articles parus dans Signal. Dans les faits, aucun dossier à charge pour « actes de collaboration avec intention de servir l’ennemi » n’a jamais pu être présenté contre Giono aux autorités et à la justice chargées de l’épuration. Il n’y aura donc jamais d’inculpation et, par conséquent, jamais de procès, ni de non-lieu juridique. La véritable raison de son arrestation était ailleurs, comme en témoignera Michel Fontaine, fils du président du Comité Départemental de Libération des Basses-Alpes : il s’agissait d’assurer sa sécurité, car à Manosque, comme dans d’autres villes des Basses-Alpes, malgré les efforts d’encadrement par d’authentiques résistants, des éléments incontrôlés projetaient de s’en prendre ouvertement à Giono, le menaçaient de mort et, pour parvenir à leurs fins, cherchaient à rameuter la population contre lui. Averti de cette situation, le Comité Départemental de Libération dépêche des responsables de la sécurité munis d’un ordre de mission pour se saisir discrètement de Giono et le soustraire ainsi à de possibles violences. Très vite envisagée, sa remise en liberté posait la question de sa sécurité. Elle sera repoussée jusqu’au 31 janvier 1945, le temps de trouver une réponse appropriée : les autorités demanderont à Giono de résider jusqu’à nouvel ordre où il le souhaite, mais hors de Manosque et du département des Basses-Alpes.

L’attitude de Giono au cours de la Seconde Guerre mondiale a suscité depuis la Libération des attaques sans nuances, souvent injustes et quelquefois violentes, qu’elles se fondent sur des faits attestés, des témoignages contradictoires ou des rumeurs infondées à la vie dure. « La clameur de haro », comme écrit Giono à propos de Machiavel, s’est atténuée avec le temps, mais le débat n’en semble pas moins ne jamais devoir finir et la réputation faite à Giono d’avoir été un écrivain collaborationniste reste ancrée dans beaucoup d’esprits mal informés ou désinformés. Sa défense n’a guère fait preuve de plus d’objectivité pour élucider les ambiguïtés de Giono au cours de cette période, tant l’interprétation des témoignages et des documents est souvent orientée par la volonté farouche de démontrer l’inanité du point de vue adverse. Un dossier documentaire complet à ce sujet, constitué de l’ensemble des pièces disponibles à ce jour, a été publié dans la Revue Giono n° 13 en 2020. Ce qui demeure est qu’après la guerre, ses amis résistants continueront à lui manifester leur amitié, comme Henri Fluchère, Ernest Borrély ou le colonel Jean Vial, chef de l’Armée secrète, qui lui dédicacera en 1948 ses souvenirs en ces termes : « À Jean Giono, mon éminent compatriote, l’illustre écrivain qu’inspire le pacifisme le plus noble et le plus pur, l’ami de notre vénéré Martin-Bret. Avec l’expression de mes affectueux sentiments. »

« Remonter sur la scène »

À sa libération de Saint-Vincent-les-Forts, le 31 janvier 1945, Giono informe les autorités de son intention de s’installer à Lyon où l’accueillerait son ami Yves Farge, compagnon de la Libération, nommé commissaire de la République pour la région lyonnaise en avril 1944. Il opte finalement pour Marseille, où il est accueilli chez son ami Gaston Pelous et retrouve Blanche Meyer. Six mois plus tard, le Comité Local de Libération se prononce contre le retour de Giono à Manosque. Se faisant le porte-parole d’une partie de la population, le CLL manosquin le considère, à tort, comme « inculpé » et attend toujours le « verdict à intervenir ». La mesure d’éloignement ne sera officiellement levée qu’en janvier 1946, mais au début du mois de juin 1945, Giono est discrètement de retour chez lui, au Paraïs, où il se cache pour soigner sa mère qui n’a plus que quelques mois à vivre.

À sa libération de Saint-Vincent-les-Forts, le 31 janvier 1945, Giono informe les autorités de son intention de s’installer à Lyon où l’accueillerait son ami Yves Farge, compagnon de la Libération, nommé commissaire de la République pour la région lyonnaise en avril 1944. Il opte finalement pour Marseille, où il est accueilli chez son ami Gaston Pelous et retrouve Blanche Meyer. Six mois plus tard, le Comité Local de Libération se prononce contre le retour de Giono à Manosque. Se faisant le porte-parole d’une partie de la population, le CLL manosquin le considère, à tort, comme « inculpé » et attend toujours le « verdict à intervenir ». La mesure d’éloignement ne sera officiellement levée qu’en janvier 1946, mais au début du mois de juin 1945, Giono est discrètement de retour chez lui, au Paraïs, où il se cache pour soigner sa mère qui n’a plus que quelques mois à vivre.

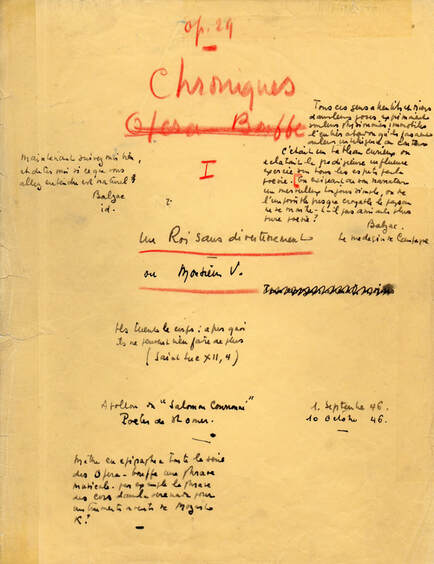

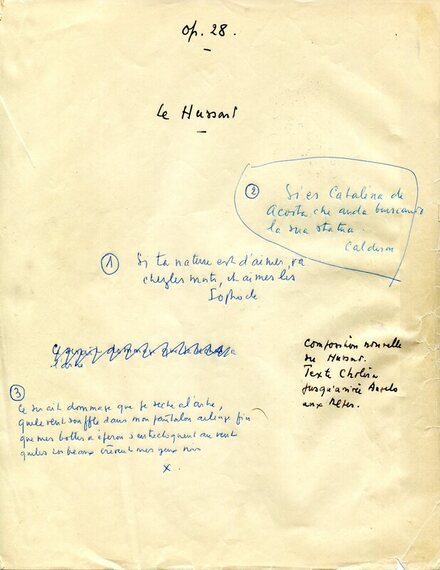

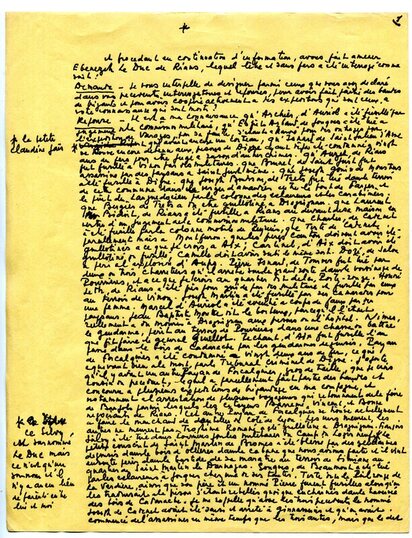

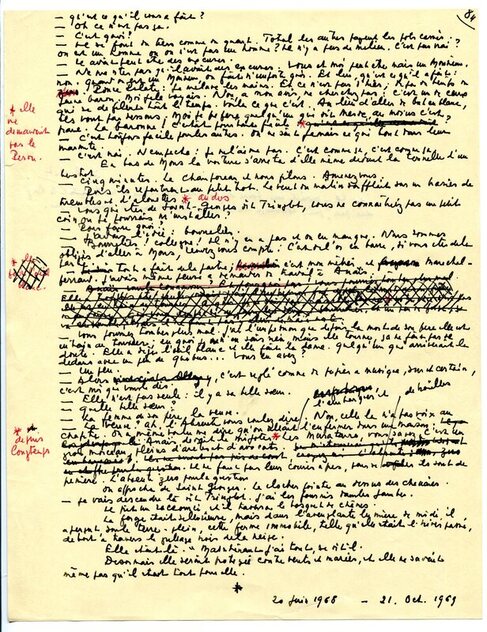

Le cycle du Hussard

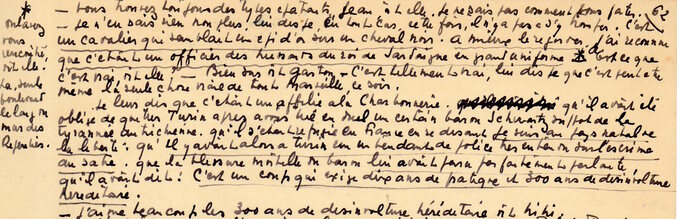

À peine libéré, Giono, qui n’a pas publié de roman depuis Batailles dans la montagne en 1937 et dont l’œuvre a marqué le pas pendant l’Occupation, sent « une sorte de délire de création » s’emparer de lui. Plus combatif que jamais, il est bien décidé à retrouver son rang dans un milieu littéraire où beaucoup de ses confrères le considèrent comme fini. Au sortir des épreuves de la guerre, commence l’une des périodes les plus flamboyantes de sa carrière. Il conçoit le projet d’un grand cycle romanesque en dix livres, alternant deux séries de récits : la première, située au XIXe siècle, racontera les aventures d’un jeune colonel des hussards du roi de Sardaigne, Angelo Pardi, engagé dans les guerres d’indépendance italiennes ; en écho, la seconde série, centrée sur son petit-fils, prénommé lui aussi Angelo, se situera un siècle plus tard, à la période contemporaine de l’écriture du roman, donnant ainsi à l’écrivain l’opportunité de dresser un tableau critique, voire « sarcastique », des temps modernes. Ce jeu de « contrastes » et de « reflets » entre les deux époques, écrit Giono, lui permettra « de rendre le livre moderne et très nouveau de composition ». Il dessine de manière quasi mathématique l’architecture ambitieuse de son cycle sur des fiches cartonnées, fixe à soixante-douze le nombre total de chapitres des dix livres, envisagés au départ comme un seul « grand livre », qu’il voudrait voir publié fin 1947. Les cinq livres consacrés au hussard doivent passer de dix à cinq chapitres, quand les cinq consacrés à son petit-fils passeront de cinq à dix chapitres. Plusieurs titres se succèdent au fil des mois : Les Grands Chemins, Romance, Romanesque, Le Fleuve du Tage, Le Hussard piémontais. Giono conçoit ce projet, où il se réfère aux vastes fresques romanesques qui ont fait le succès de Roger Martin du Gard ou Jules Romains avant guerre, comme l’arme de la reconquête, qui le fera « remonter sur la scène pour vaincre et vaincre d'une façon totale ».

S’il ne repart pas tout à fait de zéro, Giono est bien conscient de se trouver à un moment-clé de sa vie et de sa création. Il note sur l’une de ses fiches : « Si je mourais maintenant, avant d’avoir écrit Romanesque et Les Grands Chemins, on ne saurait pas quelle est la vraie grandeur de mon œuvre et ce que peut être mon art. Ce que j’ai écrit jusqu’à présent n’est que le côté paysan et naturel de ce que j’ai voulu créer. À partir de maintenant, autre chose va venir. » Giono revendique l’héritage stendhalien et, si son héros romantique a la même « générosité de cœur » que Fabrice del Dongo, il vient aussi des « profondeurs » du cœur de son créateur : « J’examine une fois de plus mes propres mystères pour une fois de plus faire mon propre portrait, comme il se doit mille fois plus beau que ce que je suis, tel que je voudrais être. » Dans sa « rage de travail », il ne tarde pas à mettre en chantier l’écriture des trois premiers livres, le contenu des suivants restant encore vague.

À peine libéré, Giono, qui n’a pas publié de roman depuis Batailles dans la montagne en 1937 et dont l’œuvre a marqué le pas pendant l’Occupation, sent « une sorte de délire de création » s’emparer de lui. Plus combatif que jamais, il est bien décidé à retrouver son rang dans un milieu littéraire où beaucoup de ses confrères le considèrent comme fini. Au sortir des épreuves de la guerre, commence l’une des périodes les plus flamboyantes de sa carrière. Il conçoit le projet d’un grand cycle romanesque en dix livres, alternant deux séries de récits : la première, située au XIXe siècle, racontera les aventures d’un jeune colonel des hussards du roi de Sardaigne, Angelo Pardi, engagé dans les guerres d’indépendance italiennes ; en écho, la seconde série, centrée sur son petit-fils, prénommé lui aussi Angelo, se situera un siècle plus tard, à la période contemporaine de l’écriture du roman, donnant ainsi à l’écrivain l’opportunité de dresser un tableau critique, voire « sarcastique », des temps modernes. Ce jeu de « contrastes » et de « reflets » entre les deux époques, écrit Giono, lui permettra « de rendre le livre moderne et très nouveau de composition ». Il dessine de manière quasi mathématique l’architecture ambitieuse de son cycle sur des fiches cartonnées, fixe à soixante-douze le nombre total de chapitres des dix livres, envisagés au départ comme un seul « grand livre », qu’il voudrait voir publié fin 1947. Les cinq livres consacrés au hussard doivent passer de dix à cinq chapitres, quand les cinq consacrés à son petit-fils passeront de cinq à dix chapitres. Plusieurs titres se succèdent au fil des mois : Les Grands Chemins, Romance, Romanesque, Le Fleuve du Tage, Le Hussard piémontais. Giono conçoit ce projet, où il se réfère aux vastes fresques romanesques qui ont fait le succès de Roger Martin du Gard ou Jules Romains avant guerre, comme l’arme de la reconquête, qui le fera « remonter sur la scène pour vaincre et vaincre d'une façon totale ».

S’il ne repart pas tout à fait de zéro, Giono est bien conscient de se trouver à un moment-clé de sa vie et de sa création. Il note sur l’une de ses fiches : « Si je mourais maintenant, avant d’avoir écrit Romanesque et Les Grands Chemins, on ne saurait pas quelle est la vraie grandeur de mon œuvre et ce que peut être mon art. Ce que j’ai écrit jusqu’à présent n’est que le côté paysan et naturel de ce que j’ai voulu créer. À partir de maintenant, autre chose va venir. » Giono revendique l’héritage stendhalien et, si son héros romantique a la même « générosité de cœur » que Fabrice del Dongo, il vient aussi des « profondeurs » du cœur de son créateur : « J’examine une fois de plus mes propres mystères pour une fois de plus faire mon propre portrait, comme il se doit mille fois plus beau que ce que je suis, tel que je voudrais être. » Dans sa « rage de travail », il ne tarde pas à mettre en chantier l’écriture des trois premiers livres, le contenu des suivants restant encore vague.